「文献調査を認めれば、最終処分地になる」との根強い疑念を耳にします。文献調査で処分地に適さないとわかっても、それを隠して最終処分地に適しているとして事業を進めるのではないかというのです。処分地選定は知事や市町村長の了承を必要とした2000年に制定された最終処分法があっても、処分地選定を進めることができず最終処分事業が立ち往生しているのです。今回は、制度が機能しない原因はどこにあるのか、高い透明性を持った処分地選定の仕組みを解説するとともに法制度と関わりが大きい最終処分を取り巻く状況を整理してみることにします。

最終処分法と処分地選定

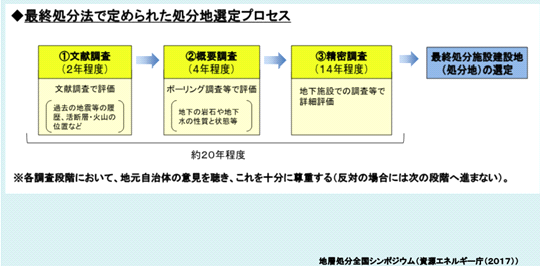

2000年に制定された最終処分法は、図1のように調査地域に関わる地震等の記録や活断層等の文献調査、現地におけるボーリング調査を含む概要調査、現地における地下調査施設の建設を通じた精密調査を経て最終処分施設建設地(処分地)の選定に至る段階を踏んで処分地を決定することを定めています。また、各調査段階で調査地域の知事や市町村長の意見を聞き十分に尊重することも定めました。 この「意見を聞き尊重すること」について、最終処分法案の国会審議において、処分地選定調査にあたっては知事や市町村長が反対の場合には次の段階の進まないとの大臣答弁をしています。日本の処分地選定制度は、「地域の意思を尊重し、段階的に事業を実施する」とするその後の国際的な動向を先取りするものと言えます。 2002年にNUMOは、文献調査地区の選定を全国の基礎自治体で公募によって実施することを明らかにし処分地選定に着手しました。公募という、最終処分法にも定めていない極めて透明性の高い手法で文献調査地区の選定を進めようとしたのです。2007年に高知県東洋町が応募しましたが、町長のリコールが成立し東洋町は応募を取り下げました。地域社会で信頼を得ている人々に「高レベル放射性廃棄物1本で原爆30発分」など扇情的な講演が浸透、町長の応募の動きに対する知事の反対、町長の応募書露見・NUMOの応募受理など処分地選定における地域社会の対立を浮き彫りにしました(注)。最終処分場の建設地を決めるという巨大な公益事業計画の初めの段階でつまずくことになり、国、とりわけ事業者であるNUMOのガバナンスの問題を明らかにしました。

最終処分法が制定されても解消しなかった社会の疑念

東洋町の「事件」は、公募に応じる判断を迫られる知事や基礎自治体の長に「なぜこの町が応募するのか」との疑念に答える説明責任を負担させるという大きな政治的なリスクをもたらすことを明らかにしました。このリスクを少しでも和らげるために、政府による申し入れ方式も取り入れられましたが処分地選定は進展をみませんでした。最終処分事業がどのようなものなのか、国民や地域社会が十分に情報を共有できていない状況で処分地選定を進めようとしたことが、東洋町事件を引き起こす背景にあるのではないかと言えます。

政府は、最終処分関係閣僚会議を2013年に設置して自治体の負担を軽減するために処分地選定政策を見直し、最終処分法に定める処分地選定に先立ち国民や地域社会が参加する対話をもとに最終処分について情報共有を進めることになりました。政府は、最終処分法制定後およそ20年を経て「参加政策」に舵を切って、国民や地域社会が最終処分についてしっかりと議論を深める機会を提供することにしたのです。参加政策への舵切りは、「文献調査を認めれば処分地になる」との処分地選定に対する誤解を解消するためにも重要です。参加政策は、単に地層処分事業が持つ「マイナスのイメージ」を少なくするだけでなく、地域発展の起爆剤にするという「プラスのイメージ」に繋がることになります。参加政策は、扇情的な情報に踊らされることなく国民や地域社会が自分たちで地層処分技術や制度に関わる情報の真偽を見分け判断していく機会を提供するために歓迎されるものです。専門家を交えた対話の場である-いわゆる「熟議型の対話の場」が、多様な考えを持っている多くの人々の参加を得て持たれることが期待されます。

(注)西郷等;社会技術研究論文集vol 7, 87-98(2010)

最終処分法制定後の社会環境の変化

日本が最終処分法を制定した2000年当時と現在の間には、社会科学分野などにおける重要な進歩だけでなく、国内外で地層処分に関わる大きな社会環境の変化があったことも見逃せません。

第1に、2011年3月の東日本大震災に続く原子力事故を引き金に原子力開発や放射線問題に社会の眼が厳しさを増していることが挙げられます。特に、環境の放射能汚染や低線量放射線問題は、健康影響や遺伝への「恐れ」から、自分たちの土地が汚染されたうえに福島県外からの風評を収めることができない国などへの「怒り」に変わってきています。放射能や放射線が地層処分技術のリスクの根源にあるので、従来にも増してNUMOの地層処分技術に対する信頼性や説明責任が問われています。一方、これからの日本を担う若者たちは、多くの大人たちと異なり、新しい学習指導要領で放射線について学習する機会が与えられ正しい知識を身につけて社会に出てくることが、社会環境にどのような影響を与えるのか注目していかなければなりません。

第2に、最終処分法は、法の目的を「発電に関する原子力に関わる環境の整備をはかる」としています。しかし、最終処分法制定後、2003年に日本が批准した「放射性廃棄物等安全条約」は、放射性廃棄物対策の目的として、その第1条に「人間の健康、環境の保全、将来世代への責任」をうたっています。最終処分の目的でありながら国内ではあまり知られていません。今後の原子力発電政策の如何を問わず避けて通れない高レベル放射性廃棄物の最終処分政策や事業に国民が信頼を寄せるためには、最終処分の本質的な目的が「人間の健康、環境の保全、将来世代への責任」であることを最終処分法の基本理念として明示することが望まれます。

第3に、最終処分法は処分地選定をはじめとする最終処分の実施責任機関として、民間の発意に基づく認可法人を「原子力発電環境整備機構」として設立することを求めています。高レベル放射性廃棄物は原子力発電事業者が発生させているとする発生者責任、民間活力の有効活用などを重視した1998年に取りまとめられた処分懇報告を踏まえたものです。電気事業者が設立した原子力発電環境整備機構が、現在唯一の実施責任機関です。

処分懇では、実施主体のあり方について信頼性の確保と民間活力のいずれを重視するかなどの議論がありました。処分懇が示す実施主体の要件(ガバナンス)は、① 処分の実施能力(技術的能力、経理的基盤、運営・管理能力)、② 長期安定性、解散の歯止め、柔軟性(リバースビリティ)、および③ 信頼性と安全性の確保でした。ガバナンスの観点からは、最終処分事業では、国民にとっての信頼性と安全性の確保が経済性・効率性に勝ると評価しました。その上で、国の事業は信頼性や長期安定性、民間事業は発生者負担の原則、経済性・効率性、柔軟性・機動性の面で利点があるとしました。処分懇では、民間事業とすることを提言しています。

2015年に閣議決定された最終処分基本方針では、原子力発電環境整備機構のガバナンスの抜本的な改善が必要であることが明記されました。最終処分事業は、経済性・効率性という民間活力も重要ですが、それ以上に国民にとっての信頼性が最も重視される要件となったのではないでしょうか。最終処分事業に関わる信頼とは、技術に対する信頼(confidence)および経営に対する信頼(trust)のいずれもが社会の要求に応えるものでなければなりません。

第4に、最終処分法は、商業用原子力発電由来の放射性廃棄物の地層処分事業を原子力発電環境整備機構の役割としていますが、一方、国の研究開発法人である日本原子力研究開発機構法で、最終処分研究開発は核燃料サイクル開発機構を引き継いだ日本原子力研究開発機構の役割としています。その結果、最終処分技術に関わる人材や説明能力が原子力発電環境整備機構と日本原子力研究開発機構に分散しているだけでなく、原子力発電環境整備機構に法律上、研究開発機能を与えることができません。

次回に述べる予定の原子力機構の深地層研究施設は政治的に機微な問題を抱えていることから、極めて不合理なことに15年以上にわたり整備してきた世界的な研究施設をNUMOが人材育成や技術習得の場として使えないのです。ようやく学生や地域団体などの皆さんが深い地層の体験をする場として活用されだしているこれらの最終処分関連の研究施設は、アジアでも唯一と言える国民の貴重な財産であり、ますます活用されなければなりません。最終処分事業および研究開発を総合して実施する事業法人であって初めて、最終処分に関わる人材の集約や育成および説明責任が強力に備わった最終処分実施機関が実現し、最終処分の責任の所在が分かりにくいとの国民の不信に応えることができるでしょう。

第5に、社会科学分野の大きな進展です。連載で述べてきたように20世紀終わり頃までに欧米諸国における高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定は、大きな政治的・社会的な混乱を経験しました。同じ頃にEU諸国では、国境をまたいで顕在化した牛海綿脳症(BSE)などのトランス・サイエンス領域の社会問題を解決する手法として、国民や地域社会が意志決定プロセスに参加して問題解決に当たる仕組みを採り入れるとするリスク・ガバナンス研究が実施され、その成果は問題解決に大きな役割を果たしました。社会が難しい判断を求められる科学技術政策は、答えが幾通りもあることが多くあります。このような課題では、専門家だけに決断を迫るのではなく、国民や地域社会が意思決定に関与して政治的に決断をすることが解決に繋がるとされたのです。最終処分事業でもその成果を応用する試みが積極的に展開されたことが、最終処分計画に大きな進展を見せている要因となっています。このような最終処分政策は、北欧や欧州各国にとどまらず、北米にも拡がるグローバル・スタンダードになっています。

放射性廃棄物等安全条約第1条に示された放射性廃棄物対策の理念だけでなく欧米における新たな最終処分政策は、日本において最終処分法制定後の大きな変化ですが、いずれも最終処分法に反映されていないのです。

最終処分法の抜本的な改正を-鍵は社会の信頼

最終処分関係閣僚会議の設置や新たな最終処分基本方針は、最終処分地選定の方法の見直しや国が主導した対話活動の本格化など重要事項を打ち出しており、望ましい方向といえます。しかし、文献調査を初めとして処分地選定など最終処分政策や最終処分事業は、国民や地域社会の信頼なくして進めることができないことも明らかです。最終処分の理念、最終処分地選定の方法、強力なガバナンスを与えられた実施責任機関の実現、地層処分事業を活用した地域発展、国民および地域社会が参加した意志決定プロセスなど、地層処分政策を取り巻く2000年以降の国内外の大きな社会環境の変化を真剣に受け止めることが望まれます。

原子力事故により原子力開発に国民の厳しい目が向かっているこの時期にこそ、最終処分法の抜本的な改正は、最終処分政策が社会の信頼を得ていく上で肝要ではないかと思われます。